食塩を使う理由とは?パンと塩の関係

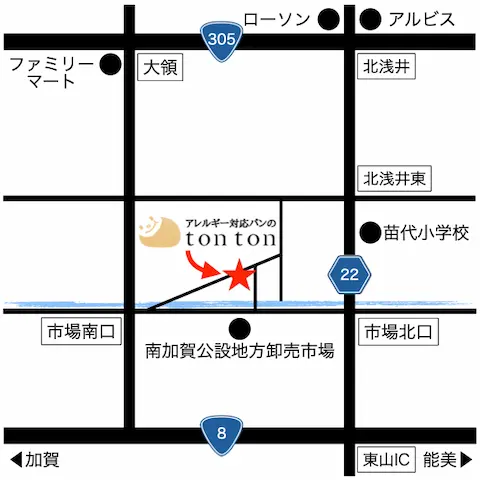

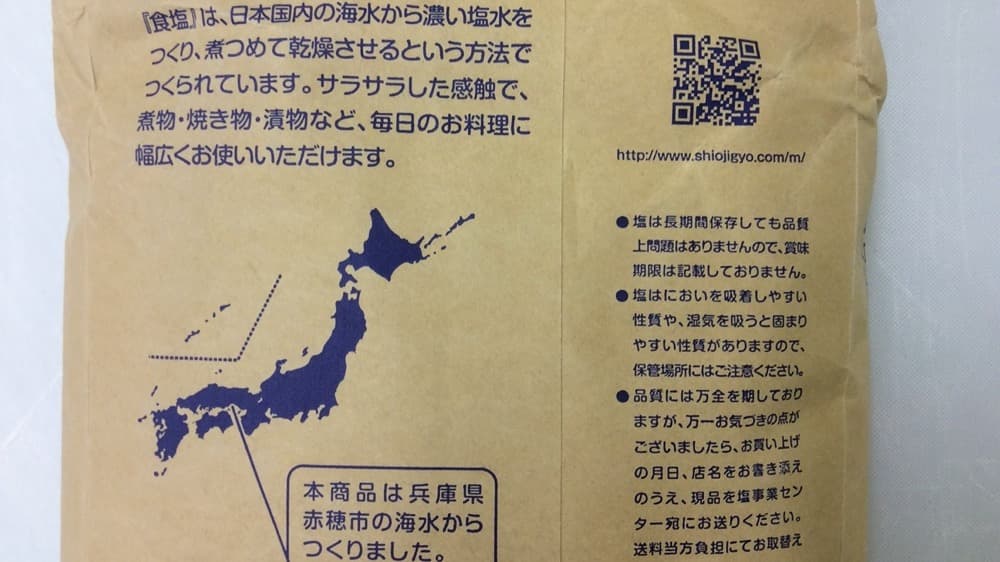

当店で使っている塩は、公益財団法人塩事業センターの「食塩」を使っています。

そうです。

スーパーで普通に販売している食塩です。

よく、「食塩は化学的に作られていて体に悪いから、自然塩や天然塩の方がいい」と聞きますが…

本当でしょうか?

食塩の作り方

海水の塩分濃度が3%しかなく、1リットルの海水から塩は30gしか取れません。

日本は多雨多湿なので諸外国のように岩塩などの塩資源に恵まれず、海水を煮詰めて作らなければいけません。

以前は、塩田に海水をかけたり柱に竹の小枝を階段状につるした枝条架に海水をかけたりして濃い濃度の海水を作り、それを煮詰めることで塩を作っていました。

大変な労力と時間がかかります。

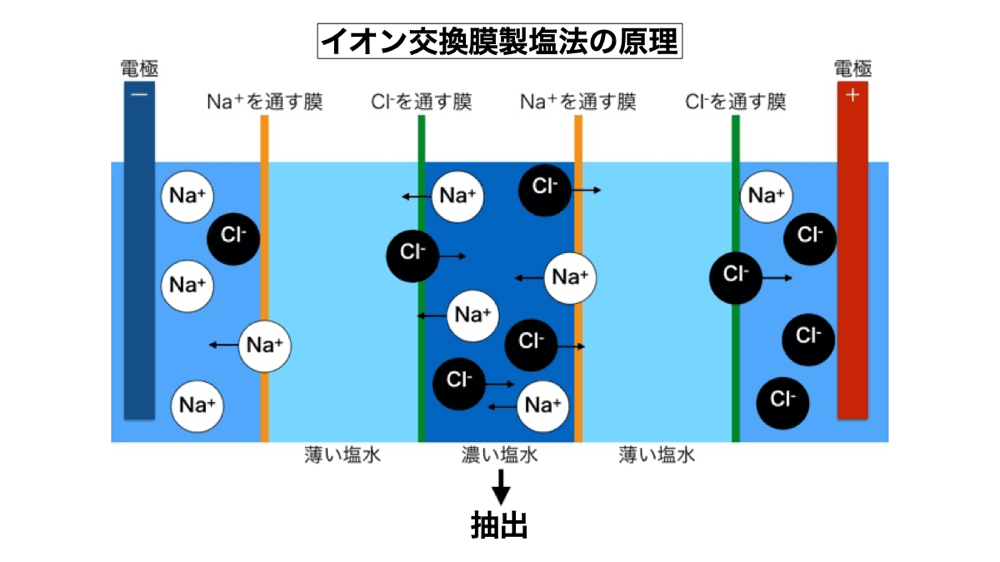

そこで、新しい技術として「イオン交換膜製塩法」という技術が開発されました。

イオン交換膜製塩法の塩は化学塩なのか?

日本で流通している塩の90%以上は「イオン交換膜製塩法」という製法で作られています。

この難しい漢字が、なんだか化学合成しているようなイメージ。

ですが、実際には化学合成しているわけではなく、原理的には昔と同じ、物理的に塩分濃度を高めています。

人工透析と同じ、膜を通して成分を移動させる方法です。

塩分濃度が高い海水を煮詰めて食塩は出来上がります。

化学反応ではなく物理現象で食塩は作られているということです。

ほかにも、粉ミルク、注射液、ビ-ル、減塩醤油、ジュ-ス、砂糖などの製造にも、このイオン交換膜の技術が利用されています。

天然塩、自然塩とは?

実は「天然塩」「自然塩」の表示は公正取引委員会により不当な表示とされ、その名称を製品に表示する事が出来なくなりました。

化学反応で塩が作られているわけではないので、食塩も立派な天然「天然成分の塩」だからです。

天然塩、自然塩に明確な定義がないのです。

〇〇の塩や〇〇マースなど、その昔天然塩や自然塩と謳われていた商品は、メキシコやオーストラリアなどの外国から岩塩を買い付けて、その土地の海水に溶かして塩を精製しています。

日本に岩塩が存在しないからです。

だったら日本の海水で作られた「公益財団法人塩事業センターの食塩」でいいのでは?

というのが当店の見解です。

日本国内の海水を煮詰めて作った、公益財団法人塩事業センターの食塩

自然の塩のほうがおいしい?

メキシコやオーストラリアなどの乾燥地帯では、太陽の熱と風の力で自然に塩ができます。

一般的に岩塩として販売されています。

原料はもちろん海水で、水分が抜けて残ったものが「塩」と「にがり」になります。

にがりの成分はナトリウム、マグネシウム、カリウム、塩素、硫酸などの各イオンの混合物。

味は非常に苦く後味が悪くなるはずなのですが、昨今の健康志向により、にがりが入った塩のほうが良い商品であるかのように販売されています。

料理に味に使った場合、いろんなミネラル(にがり成分)が相互作用して、味に深みが出るのかもしれません。

味については人それぞれ味覚が違うので、なんとも言いがたいところですが…

岩塩自体は長い時間をかけてカルシウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウムの順に結晶化し、ナトリウムの層を削り取って岩塩として製品化されています。

つまり、成分はほぼ塩化ナトリウムです。

岩塩をなめると、まろやかでかすかな甘味を感じますが、これはミネラルの効果ではなくナトリウムの結晶が固く大きいため、舌の上で溶けにくいためです。

もしミネラルの味だとすれば、苦いはずです。

天然塩のミネラル成分は健康にいい?

「ミネラルたっぷり」という謳い文句が横行していましたが、景品表示法及び健康増進法により今は禁止されています。

ミネラル成分が健康に良いと立証できないからです。

そもそも、塩の主成分である塩化ナトリウム自体、ミネラルです。

現代人はミネラル不足!だから、食塩ではなく、ミネラルが豊富な天然塩がいい。

よく聞きます。

確かに現代人はミネラルが不足していると思います。

でも、そのミネラルを塩で補うということに無理がないでしょうか?

海水のミネラルの大部分は塩化ナトリウム(77.9%)塩化マグネシウム(9.6%)硫酸マグネシウム(6.1%)です。

他のミネラル成分は、ごくごく微量です。

天然の塩から取らなくても、他の食べ物から十分補えるはずです。

メーカーは「天然」「自然」「無添加」と付けたがります。

なんとなく「健康」をイメージされるからです。

どんな食品でも「健康」を謳うと売れる商品になりやすい。

もしかすると、消費者は踊らされているだけなのかもしれません。

パンに塩は必要なのか

腎臓病のため、塩分を取ることができません。

塩分控えめのパンを作っていただけませんか?

お客様からご要望をいただきました。

腎臓病を患っていると、塩を使っているパンは食べることができません。

実は数年前にも同じご要望をいただいて、塩分を抜いた食パンを作ったことがあります。

普通の食パンの配合に、塩を抜くだけ。

簡単に作れそうです。

しかし、実際は…パンは膨らみません。

塩とパンの膨らみは、とても関係があります。

膨らまないということは、食感が悪い、モゴモゴしたパンになります。

パンは塩を一切使わずに作ることもできますが、正直言って…美味しくないです…

塩味はパンの要です。

小麦の味も甘みも感じない、なんだかよくわからない食べ物になります。

結果的に、食感も味もお世辞にも美味しいとは言えない食パンになりました。

腎臓病の食事療法などで無塩のパンが必要な場合は、お問い合わせよりご相談ください。(生地を仕込むところからの製造となりますので、ある程度まとめてご購入いただく必要があります)

ただし、しつこいようですが…美味しくないです…

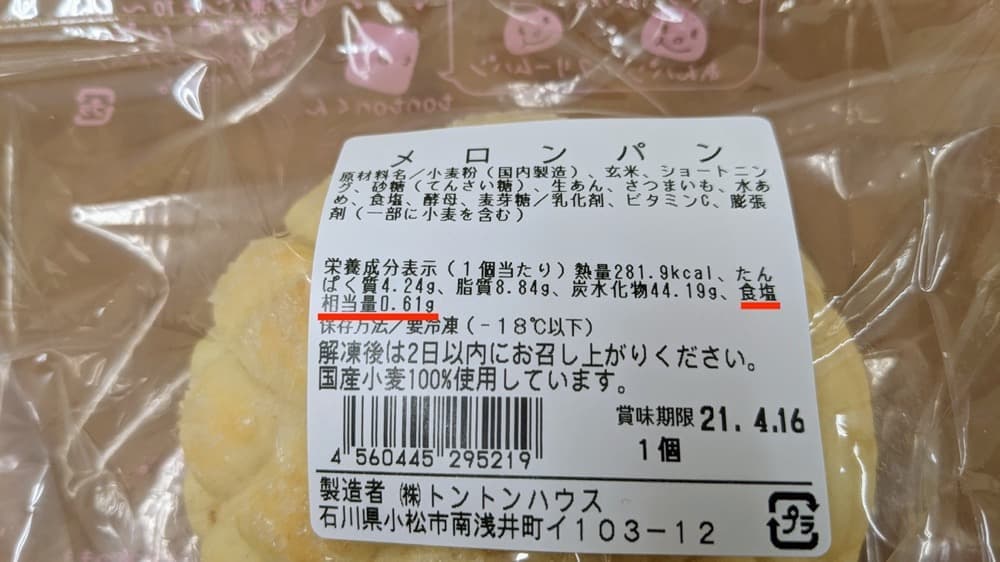

食塩相当量はラベルに記載しています

トントンのパンは、基本的に薄味で作っていますので、市販のパンよりも若干塩分控えめです。

食品表示法で「塩分控えめ」というような曖昧な言い回しは禁止されているので、あまり大きな声では言えないのですが…(^_^;)

表示を元に見比べていただけたらと思います。

日本人はお塩が大好きな国民

「日本人は世界一塩分を摂りすぎている」と言われていますが、塩分は本当にカラダにとって良くないものなのでしょうか?

厚生労働省の食事摂取基準によると、食塩の1日の摂取目標量として男性が8.0g未満、女性が7.0g未満としています。

平成30年「国民健康・栄養調査」の結果を見ると、1日当たりの食塩の平均摂取量は男性が11.0g、女性が9.3gだったそうです。

これだけ見ると、塩分を控えなきゃ…と思いますが…

塩分を取りすぎるとどうなるのか?

一時的に塩分を取りすぎる分にはあまり問題はないと思いますが…

塩分の摂りすぎがずっと続くと高血圧になって、動脈硬化、脳卒中、心不全など、血管の病気になりやすいと言われています。

他にも、腎臓病、骨粗しょう症、入館欠席、胃癌のリスクが高まると言われています。

みんな怖い病気ですね…

しかし、高血圧と塩分の関係は十分に解明されていないそうです。

厚生労働省の食事摂取基準も、科学的な根拠がなく、何となく決まった感じがします。

アメリカのノースウエスタン医科大学の調査でも、「食塩摂取量と高血圧発症率との関係はないか、あっても弱い」という結論に達したそうです。

逆に、減塩することで腎臓から血圧を上げるホルモンが分泌されて病気になりやすいという論文もあったりして、もう、何が本当なのかわからない状態です。

多少塩を多く摂取しても、健康であれば体外に排出されるそうです

普通に生活していると、どうしても塩分をとりがちな生活になってしまいます。

特に外食に行ったりすると、知らず知らずのうちに7〜8gの塩を食べてしまうことも。

普段の食事に気を使っても、なかなか塩を意識した生活をするのは難しいです。

であれば…視点を変えて、「減塩」に気をつけるよりも「塩を体外に排出する能力」を高めたほうがいいのででは?と思うようになりました。

そのために、一番効果的なのは、カリウムを摂ることだそうです。

腎臓に働きかけて、塩分の吸収を抑えて尿への排出を促してくれるそうです。

また、カルシウム、マグネシウムも血圧上昇を抑える効果があるそうです。

カリウムの多い食材

野菜、イモ類、果物、海藻、豆類など。

カリウムは水に溶けるので、汁ごと食べるのがおすすめです。

カルシウムの多い食材

牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品、骨ごと食べられる小魚、豆腐や納豆などの大豆製品、野菜類や海藻類など。

カルシウムを吸収するためにはビタミンDが必要なので、ビタミンDを多く含む食品(魚、きのこ、乾物類)と一緒に食べるといいそうです。

また、日光を浴びることでもビタミンDは体内で生成されます。

マグネシウムの多い食材

魚、果物、野菜、大豆、海藻類、ナッツ類など。

虚血性心疾患や循環器疾患の予防にも効果的だそうです。

いちばん大切なのは、「減塩」ではなく「排塩」なのかもしれません

塩は食べ物のおいしさを最大限に引き出してくれる魔法の調味料。

パンにとっても、塩は小麦粉の味を引き締めてくれる大切な原材料です。

毎日家で食事を作れる余裕のある生活ができない以上、減塩をするのは難しいと感じています。

であれば、たくさん摂りすぎた塩をいかに体外に排出するか?を考えた食生活を考えてみたいと思います。